社会貢献:NPO法人 第3の家族

Case: Daisan no kazoku

子どもたちを一人にさせない

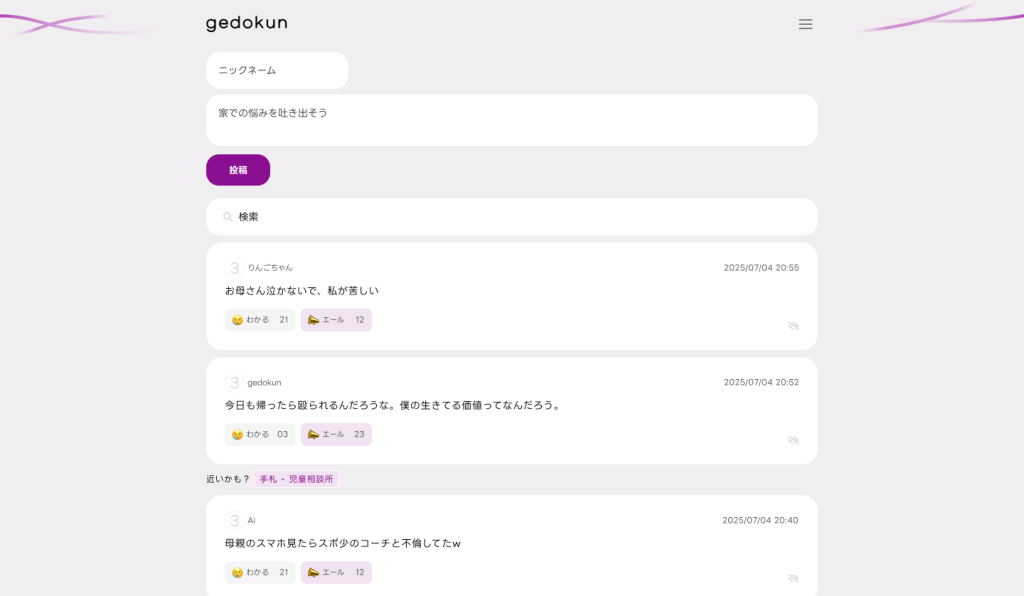

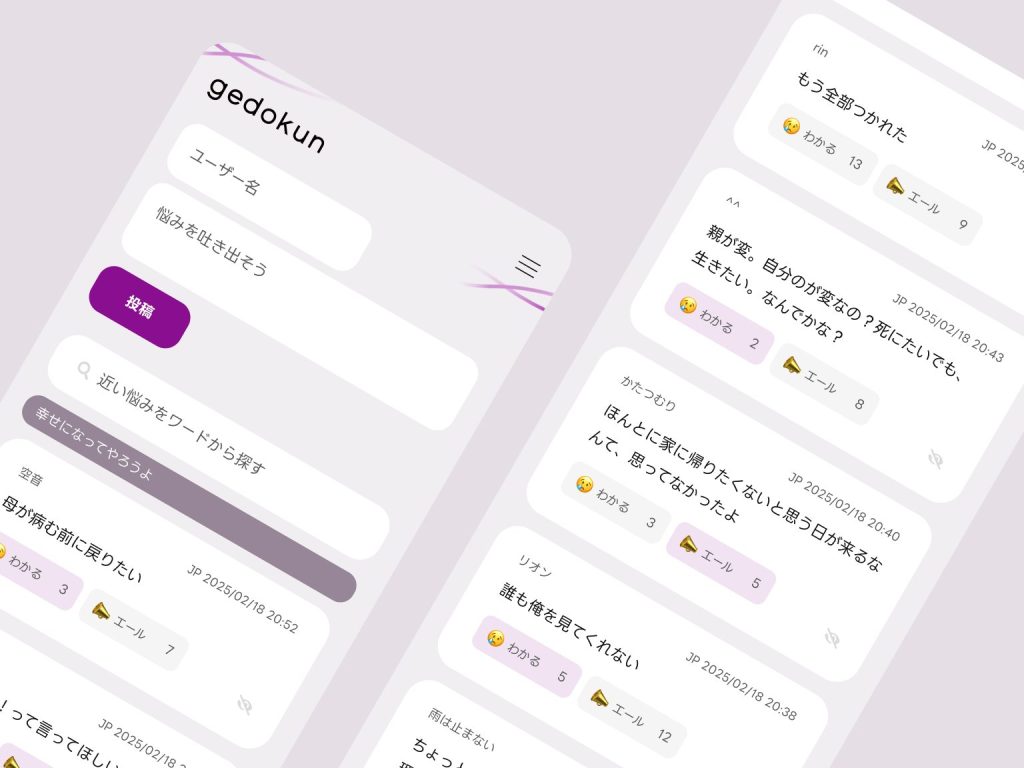

第3の家族は、主にグレーゾーン(家庭や学校などで問題を抱えているが、保護されたりするまでではない)と呼ばれる中高生を対象に、あえて「寄り添わない支援」を標榜し、距離感のあるサポートをされている神奈川県の NPO 法人です。掲示板サイト「gedokun」や情報サイト「nigeruno」の運営、家庭環境データの調査、夏休み明け等の中高生が難しい時期を中心にイベント・啓発活動なども行っていらっしゃいます。

LIFTは、2024年より Google の非営利向けプログラムの一環である Google Ad Grants を通じて、第3の家族の認知活動の一部を支援させていただいております。

今回は、代表(理事長)の奥村さまをお招きし、第3の家族の活動について、現状の共有や支援にかける想いについて伺いました。

特定非営利活動法人 第3の家族 代表

奥村 春香

おくむら はるか

特定非営利活動法人 第3の家族 代表。弟の自死をきっかけに活動を始める。LINE株式会社でのプロダクトデザイナーを経て、学生時代から続けていた第3の家族を2023年にNPO法人化。Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023。グッドデザイン・ニューホープ賞最優秀賞、法政大学理系同窓会成績優秀者など。

インタビュアー:LIFT合同会社 代表 岡田吉弘

※このインタビューは2025年7月に行いました

お忙しいなかありがとうございます。今日はよろしくお願いします!

奥村さんと知り合ってからまだ1年も経っていないのですが、その間にも第3の家族はテレビをはじめとしてメディアに出ることも増え、活動も多くの方に知られてきましたよね。

ありがとうございます。少しづつ知ってくださる方も増えていますが、まだまだです。

せっかくなので、改めて具体的にどのような取り組みをしている団体なのかお話しいただけるとありがたいです。

はい、第3の家族は、現状の公的支援制度からは取りこぼされてしまう少年少女たちを一人にさせないというのをコンセプトに色々なウェブサービスを展開しています。

対象が「制度の『はざま』の少年少女」という言い方をしていて、虐待ほどではないけど、家がしんどいような子たちが結構多くいるんじゃないか、という仮説のもと運営している団体です。

子どもたちの現状

今、児童虐待の通報件数は増加傾向にあるんですけど、その中から施設に保護されるのは全体の数%と限られます。いわゆるグレーゾーンと呼ばれる子たち、例えば厳しい教育方針や過干渉、夫婦の不仲、あとは昭和の価値観で LGBT や精神疾患が理解されないといった、ケースは多様なんですが、そういう場合はどうしても一人で耐えるしかないような状況にあることが多いです。

なるほど。統計には現れてこないかもしれないけど、状況としては多そうですね。

そうなんです。子どもは子どもで「親のことは好きだし」とか「自分が悪いからいけないんだ」とか、そういった自責傾向も強くなったりします。誰にも頼ることができずに一人で悩みを抱え込んでしまい、精神疾患や自死、最近だと東横キッズとか闇バイトといたものに象徴される、ネガティブなものにつながりやすい状況にもあると考えています。

今は SNS でかんたんにつながれてしまうから、以前よりリスクが高まっていますよね。

そういった問題を早期に予防していきたいと考えて、第3の家族というプロジェクトをスタートさせました。抱えている悩みや状況は一人ひとり違うので、まずは彼ら彼女らを一人にさせないことが大事なのかなと。それで、オンラインでの居場所や情報提供、オフラインでのイベント事業などをやっています。

寄り添わない支援

第3の家族は「寄り添わない支援」を標榜されていますよね。一般的には「支援」は「寄り添うもの」だと思うので違和感のある言葉の組み合わせです。きっと意図があるのだろうなと。

はい、「寄り添わない」を敢えてのコンセプトにしています。

既存の福祉サービスは「寄り添う」支援で、それはもちろん大事なんですけど、やっぱりそれを続けるにはすごくコストがかかるので、どうしてもグレーゾーンの子たちには届かなかったり、「公的支援を受けるほどじゃない」と当人たち自身が思っていたりします。

グイグイ手を差し伸べに行くと「自分は違うかも」とか「大人は信用できないな」と離れていってしまうので、私たちはあんまり支援らしくしないようにしようと。

確かに、急に幅寄せされると引いちゃいますし、防衛本能としてはそれが自然ですよね。

悩んでいる子を一人にさせないようにして、そうしてなんだかんだで生きていくうちに少しづつ大人になって、気づいたら健全に成長できていた。そんな道もあるのかなという、自立を遠くから見守っている団体になります。

どちらがいいかという話ではなく、寄り添いがデフォルトであるがゆえに、こぼれてしまう層がいるということなんですね。

情報という「手札」

活動のきっかけの話をしますと、もともと私が育った家庭環境も影響していて。

あまり良くはないけど、でも虐待ほどではないというか。親が教育に厳しいタイプで、会社でも色々ストレスが溜まっている中で子どもたちに強く当たってしまうことがあって、、、私がだんだん家に帰らなくなっていったんです。

そうすると今度は弟が標的になってしまい、その弟が自死を選択した、というところから活動は始まっています。 私が高校生の時は、親が言っていることが明らかに人権侵害ではあったので相談窓口に電話をかけたりしてたんですよね。でも内容は進路に関する話なので、「勉強頑張ってね」みたいな感じになってしまって。

うーん、、、なるほど。。。

殴られているとか、食べ物がないとか、そういう目に見える虐待だったら今は支援がだいぶ増えてきているんですけど、分かりにくい家庭の問題は本当に一人で悩まなきゃいけない状態だな、これはしんどいなと思って、それでこういった活動をやろうと思いました。

どの家庭にも多かれ少なかれありうることだからこそ、なんというか、どういう言葉でお伝えしていいか分からないんですが… 奥村さんは、ある段階から親御さんと距離を取ることができたわけですよね。それは大学生になって、家に帰らないという行動によってできるようになってきたという感じですか?

大学が23時まで開けてくれていたので家に遅く帰ることができた、というのはあると思います。だから高校生までは苦しかったです。

やっぱり小中高生、特に中学生あたり、義務教育期間でやることも考えることも多くて、でも逃げ場がない。そういう子たちは本当にどうしようもない状況になっているだろうなと思います。

私は人の親でもあるので、「親として」という立場で考えてしまいます。

親御さんも難しいだろうなと思っています。テレビでは「虐待が〜」「毒親が〜」といったニュースもありますし…

第3の家族は別に親が悪いと考えているわけではなくて、仕事の忙しさや様々なプレッシャーがあって親も親で大変なはずですし、こういった家庭の問題が増えているのは、広く言えば社会情勢の影響はあると思うんですよね。

闇バイトとか売春、パパ活ママ活みたいな色んなものが子どもたちを狙っていて、かつ親御さんも共働きが当たり前でみんな忙しい。そういう中で、誰しもが通るかもしれない思春期の不安定な時期に、ちょっとしたつまずきでコトンって落ちてしまうような、そこからどんどん階段を転げ落ちてしまうような、そんなことが起きやすい社会なのかなって思いますね。

本当にそうですね。その一つひとつ異なる家庭ごとのケースを拾っていくとどうしてもコストも時間もかかるし、当人たち同士もそこまでじゃないと考えているからこそ、掴みどころがない難しい課題でもあります。そこへのアプローチとして、第3の家族は複数のサービスを展開されていますよね。

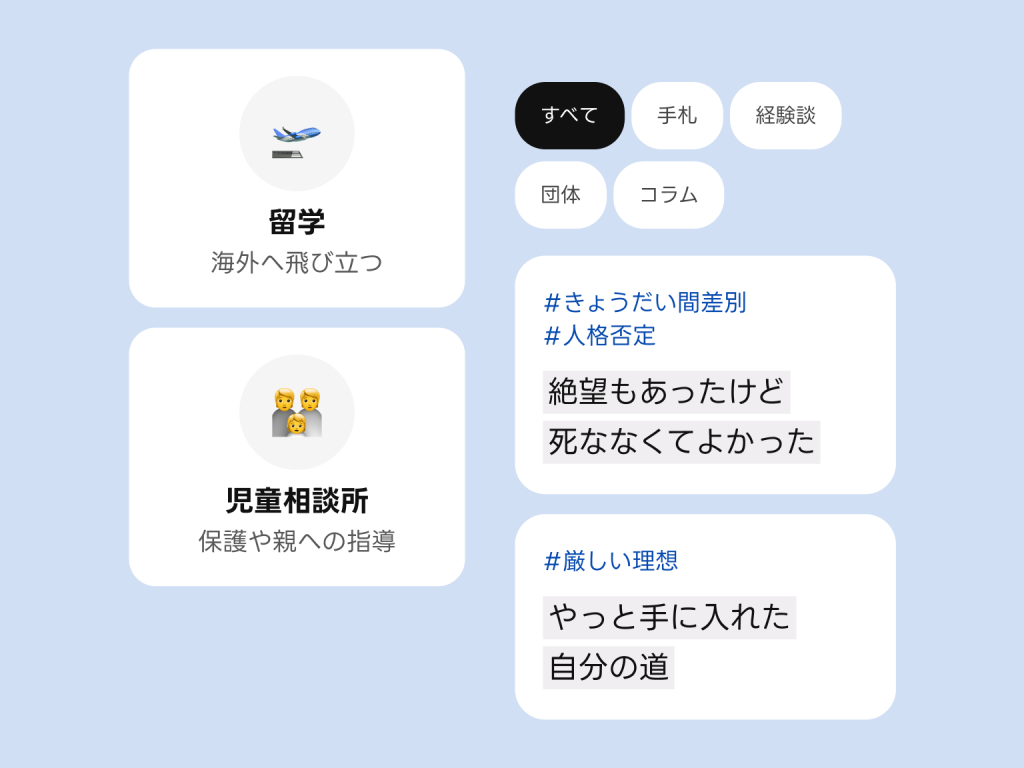

そうですね。まず、「nigeruno」というサービスは、少年少女たちが生き抜いていけるような術(すべ)を紹介するサイトです。ベタな言葉で言うと「自立を促していく」というか。

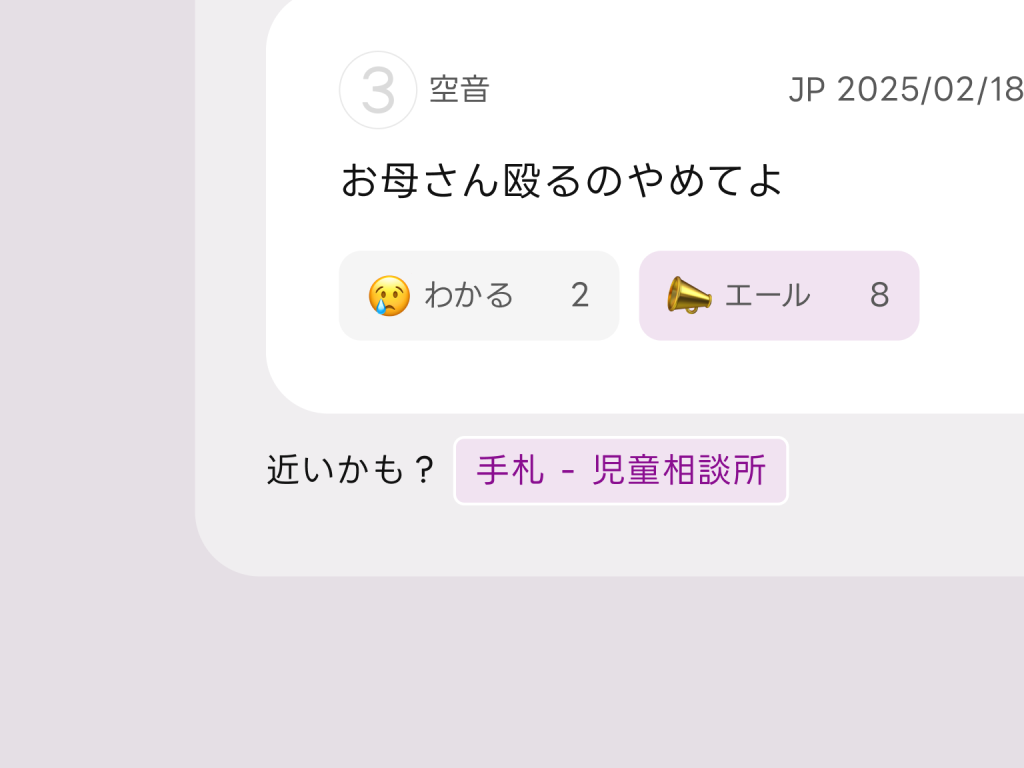

「nigeruno」では一つひとつの情報を「手札」と表現しているんですけど、子どもたちが面している状況に合わせて、「こういうサイトやサービスがあるよ」という情報をセットにして並べています。課題が表面化したときにアクセスしてもらうというか、情報格差が出そうなところをつなげるというか… まだバシッと一言で表せてないんですけど。

専門的なソリューションを提供しているわけではなくて、専門性のある団体や情報は世の中にあるから、それらにアクセスしやすくする、という感じですよね。困った時に切るカード。だから「手札」。

そうですね。私たちは悩んだ時にケアできるような場を設けているだけであって、その子がどうしていくかはその子次第ではあるんですけど、「一人よりかは強い」みたいな、一人だと詰んじゃうところをなんとか生き抜くことができて、現実世界では一人だけどなんとかしていけるような状態を作っているのかなと思います。

まさにそういう場を提供しているのが「gedokun」なんですね。

ありがとうございます。やはり孤独が死を近づけるというか、孤独が色んな悪いものを引っ張ってくるような印象はあります。

正直どうしようもない状況とかもいっぱいあったりはするんですけど… でもだからこそ、そういうどうしようもない状況に一人でいると、本当に不安とか孤独、悲しみが積み重なってきちゃうから、ちょっとでも誰かの存在を遠くに感じたり、今の一点だけじゃなくちょっと未来が見えたり、そういうことを支えられたらと思ってやっています。

誰にも言えないという状況から、掲示板に吐き出すことができる、見知らぬだれかからエールを感じられるというのは、当事者にとってはすごく大きなことですよね。

私たちはまず公的支援が追いつかない子たちを対象に「一人で悩むくらいならオンラインの居場所を」というかたちでやっているんですけど、もちろん最終的にはそもそもの問題の根っこの部分が解決できればなと思っているので、こういう状況が起こらないようにするには何ができるのか、というのが今一番考えていることです。

なるほど。「nigeruno」と「gedokun」という、外側になんとなく気配がするぞ?みたいな寄り添わない支援に加えて、もう少し別のかたちが次の段階ということなんでしょうか。

そうですね。新しい支援なのか、あるいは制度なのかはまだ分からないのですが、次の段階に移る必要はあるなと考えています。

当事者に知ってもらうために

奥村さんはメディアにもたくさん出ていらっしゃるので知名度がぐんぐん上がっていますが、たとえばテレビでもタイムリーに見れる子ばかりではないですよね。だから当事者の子たちがふと探したときにサービスとの接点が生まれるよう、以前から Google Ad Grants にも取り組んでいらっしゃった。

はい、以前から使ってはいたのですが、SVP東京経由で岡田さんにつないでいただいて、さらに活用できるようになってきました。

第3の家族さんは本当にすごくて、Google Ad Grants は1ヶ月の予算枠が1万ドルあるんですが、ほぼ毎月満額使い切っていらっしゃいますね。これは正直かなり珍しくて、私は結構多く携わっているほうだと思いますが、あまり見たことないケースです。

他のNPOさんにもいろいろ聞かれるようになりました。「どうやってるの?」って 笑

そうなんだ 笑

私も言える範囲で言ったりはするんですけど、やっぱり Google Ad Grants をちゃんと使いこなしている団体はなかなかいないみたいで、本当にありがたいなと思っています。

通常はどうしても寄付やプロボノを目的として使いがちなんですけど、第3の家族は 100% 当事者にフォーカスした設計になっているので、オーガニックだけでは絶対にたどり着けないところを広告でうまく補完できています。

広告がモノを売るとか何かを募集するとかではなく、本当に「場にたどり着いてもらいたい」というためだけに、適切な言葉で届けているので、すごく自然な使い方だと思っています。苦しんだり悩んだりして、やっとの思いで検索したことにサービス側が応答しているという、適切な役割が担えていると思いますね。

本当にたくさん来てくれていて。利用者がどんどん増えています。

最近はかつて「gedokun」を使っていた子たちがボランティアで手伝ってくれてたりもするんですけど、みんな「gedokun」をどうやって見つけたかあんまり覚えてなくて。

そうなんですね。意外。

でもそれがいいなと思っていて、クリアな頭で検索した時じゃなくて、グチャグチャした感情でもがいていた時に出てきたみたいな、そういう接触の仕方こそ、ある意味で成功だなと思いますね。

そうかー、確かに。実際にそういう時にこそフッと現れるようにしてますしね。

本当におかげさまです。ありがとうございます。

最近は認定NPOにもなられて、まさに次の段階に入っていきそうですね。楽しみです!

ありがとうございます。また相談します!

NPO法人 第3の家族